引言:汽车智能化进入深水区,英特尔如何破局?

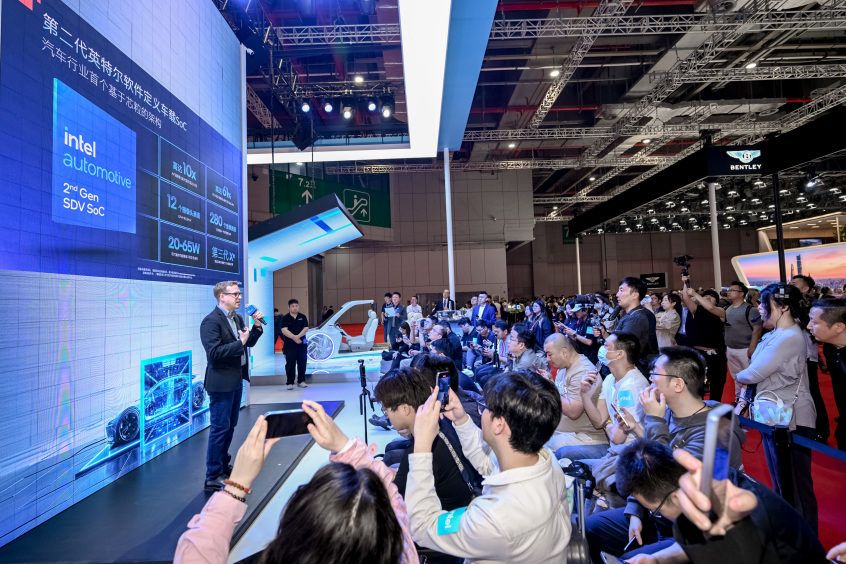

2025年上海车展不仅是新车盛宴,更是汽车智能化技术的前沿战场。英特尔以“软件定义汽车”为核心,携第二代AI增强软件定义车载SoC、两大战略合作及行业生态蓝图高调亮相,直指智能驾驶、座舱交互与能源管理三大痛点。这场活动不仅展现了英特尔从PC巨头向汽车芯片新势力转型的决心,更揭示了未来三年汽车电子竞争的关键变量。

技术突破:第二代AI增强SoC,定义车载算力新标杆

英特尔院士Jack Weast重磅发布的第二代AI增强软件定义车载SoC,标志着其在汽车芯片领域的全面升级。该芯片采用多制程节点芯粒架构(首个汽车行业应用),AI性能较前代提升10倍,每瓦CPU性能提升61%,音频DSP与摄像头输入能力翻倍。其核心价值在于:

算力跃迁:支持车内3A游戏、高保真影音等“AI PC级体验”,打破传统车机性能天花板;

能效革命:借助PC轻薄化技术迁移,优化电动汽车能源管理,缓解电池成本压力;

量产节奏:2026年上车计划,与车企智能化升级周期高度契合。

此举直接对标英伟达Thor、高通骁龙Ride Flex,英特尔以开放芯粒平台差异化切入,试图在可扩展性与兼容性上建立优势。

生态合纵:舱驾融合与端侧AI,重构智能车核心架构

英特尔此次联手两大本土伙伴,释放生态协同信号:

与黑芝麻智能——舱驾融合平台落地L4。整合英特尔SoC与黑芝麻华山A2000、武当C1200芯片,实现智能座舱与L2+至L4级辅助驾驶双功能集成。平台化设计适配多车型,简化开发流程,瞄准15万-25万元主流市场快速普及。

与面壁智能——端侧原生大模型上车。基于端侧多模态AI模型,实现无云端依赖的实时语音、手势、视觉交互,保障隐私安全。推出“主动、私密、专有”的座舱智能体,目标打造车载“钢铁侠”级个性化服务。

合作背后,英特尔正将PC领域的AI生态(200+ISV、900+模型)向汽车迁移,构建软硬一体护城河。

圆桌对谈揭示三大爆发点

交互革命:语音与多模态指令将取代触控,AI需从“被动响应”转向“主动服务”;

域控融合:座舱与智驾域控制器向“One Box”演进,算力集中化降低成本,但需解决信号延迟与安全冗余;

端侧崛起:隐私与实时性需求推动AI模型本地化,端侧大模型成为车企差异化竞争关键。

深蓝汽车赵曜更预测,2025年将是“L3元年”,30万元以上车型率先普及,2-3年内下探至15万级市场。

英特尔此次布局,实质是押注两大趋势:

软件定义汽车从架构概念走向量产,算力需求驱动芯片市场年增30%(ICVTank数据);

端侧AI在隐私法规与用户体验双重驱动下,2028年车载渗透率或超60%(面壁智能预测)。

若其能依托中国新能源车供应链的成本优势,将高端技术下沉至主流市场,或可改写全球汽车芯片格局。

结语:2025上海车展,英特尔以芯片为矛、生态为盾,在智能汽车战场发起总攻。其能否复制PC时代的辉煌,不仅取决于技术领先性,更需在成本、量产与生态协同上证明自己。当汽车成为“四个轮子的AI计算机”,这场战役才刚刚开始。